飯食いに行くぞ。

寝起きの圭太に声をかけてきたのは、ヴォルフガングだった。

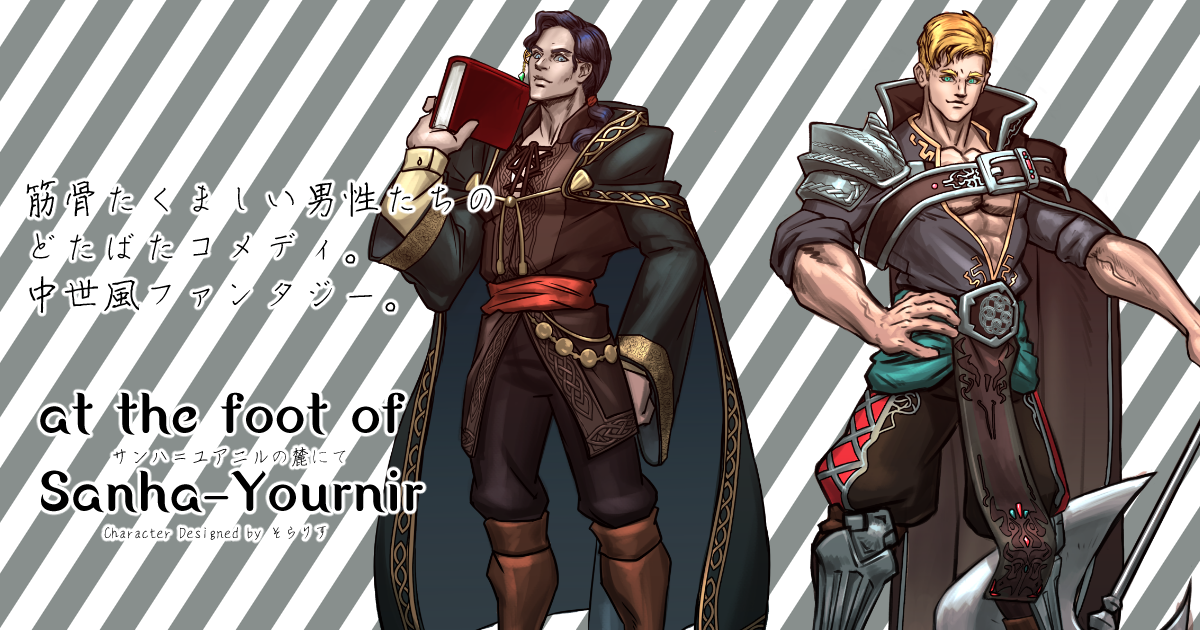

街の外は守られないからこそ土地代が安い、と大柄な――筋骨隆々とした金髪の大男・ヴォルフガングと、黒髪の大男・マクシミリアンたちが住む家から少し離れた、サンハ=ユアニルの城壁のすぐ外にある農耕従事者たち向けの土地に住む、最近この世界に引っ越してきた(いわゆる異世界召喚というものだ。ちなみに、最近この世界を治めるという女神の一柱は異世界の漫画ジャンルのひとつ、召喚されたチート勇者ものにドハマりしているのだが、それは誰も知らないはなしである)圭太と鈴の兄妹は、こうしてしばしば街に繰り出していた。

マクシミリアンの口利きで世話になることになった、耳が羽となっている種族・デレーネ族の老婆、アシリナの錬金術素材卸売商から与えられた休日に、朝からヴォルフガングとでかけることになった圭太は、そういえば、と口を開く。

「マーヴェン広場でイベントがあるそうですよ。いろんな街の名産品が出店してるとか」

「ああ、聞いたな。南方のミゼル=ルルハの魚に、西のエメリア・ライラの肉もうまいしな……」

「ええと……エメリア・ライラは草原地帯でしたっけ?」

「よく覚えてるじゃねえか。西のリアルアータ山の麓にある、だだっぴろいシャルリア大草原の街だな。俺も行ったことはないんだが」

「ないんです?」

「転送魔法は高ぇし酔うし、北の辺境の街からあんなところに馬車で行くなんざ、金がかかりすぎるしな。ああ、でもマクシミリアンはミゼル=ルルハに実家があるとか言ってたような気がするな」

「そうなんですか?」

「一緒に住み始めたときにそんなこと言ってた気がするな」

俺は生まれも育ちもここだけどな。

大きく無骨な指先でヴォルフガングは顎先をカリカリとかく。でもこうやっていろいろな街の食物が集まるイベントがあると楽しいですよね、と圭太は浮かれた様子で通りを歩く。北の守衛通りから町一番の中央広場であるマーヴェン広場に向かって歩けば、カラフルな飾りをつけた屋台が見えてくる。同じトトユ牛を使った料理ですら、味付けがずいぶんと様変わりをする。

日持ちがするように加工された食品や、名産の菓子だったりが並んでいる光景をメガネに写しながら、圭太はデパートの物産展だ……とぼそりと呟く。その呟きは人並みに紛れて消えてしまったらしく、ヴォルフガングがエメリア・ライラの名産品はこっちらしいぞ、と圭太の細い腕をむんずと掴んで歩いていく。

ずいずいと人の波を割って歩くヴォルフガングの後ろを、腕を掴まれたまま圭太は歩いていく。人並みが割れて楽だなあ、と思っていると、急にヴォルフガングが足を止める。どうしたことだろうか、と思ってヴォルフガングの太い腕越しに顔を出せば、彼の前には串焼きの屋台があった。

「串焼きだ!」

「おうともよ! やっぱり肉だよな! ロック鳥の串焼きをそうだな……三本くれ!」

「朝からお肉はなかなか……!? あ、こっちのウヌル? のもおいしそうだな……」

「お、そっちの細い兄ちゃん、わかるじゃねえか。川を上がってくる魚でさぁ。この時期のは脂が乗っててうまいんだ!」

店主はロック鳥とウヌルの串焼きをヴォルフガングと圭太に差し出す。降り掛かっているオレンジ色のスパイスらしいそれは、鼻腔をくすぐる少し辛そうな香りをしているのが、口の中を唾液で一杯にさせてくる。串焼きを受け取り、代金を支払う。圭太は落ち着いて食べられそうな場所を探すが、ヴォルフガングは往来であることを気にもせずに鳥の串焼きにかぶりつく。

らしいなあ、と苦笑しながら、右も左も往来の端で肉やら野菜やらを食べている人々ばかりだから、と自分に言い聞かせてから圭太もウヌルの串焼きにかぶりつく。腹の切り身を焼いたそれは、たっぷりの脂が乗っていて、鮮度が良ければ刺し身や握り寿司でも美味しいだろうな、と圭太は咀嚼しながら考える。あまい脂がたっぷりついたそれを噛みながら、あそこのサラダもおいしそうですよね、と圭太は行列ができている一角を指差す。列から離れる人々が持っているのは、器にこんもりと盛られたサラダだった。うねうねと動きまわる、鮮度のいいレタスも使われているかもしれないが、距離があってよく見えない。

サラダに興味を持つ圭太に、はん、とヴォルフガングは鼻で笑う。

「野菜なんぞ腹の足しにもなりゃしねえ」

「病気になりにくくなりますよ? お肉ばっかりだと、脂っぽくて飽きてしまいますし」

「かーっ! お前までマクシミリアンみたいな事を言うのか! 黒髪野郎はみんなそうだってのか?」

「それはさすがに言いがかりですって。俺は食べてみたいけどなあ」

「お前だけ食えばいいだろ……ん? なんだ、肉の入ったサラダもあるのか。そういうのは早く言えよな」

「げ、現金な人だ……」

「なんか言ったか」

「いえ、なんでも!」

視力が良いヴォルフガングは、圭太が指を指していたサラダの屋台に、肉の入ったメニューがあることを見抜くと、先ほどとはうってかわってご機嫌そのものの足取りで屋台に向かっていく。それに呆れながらも、圭太は彼の食べ終わった串と、自分の食べ終わった串を近くのゴミ捨て場に放り捨てるのだった。