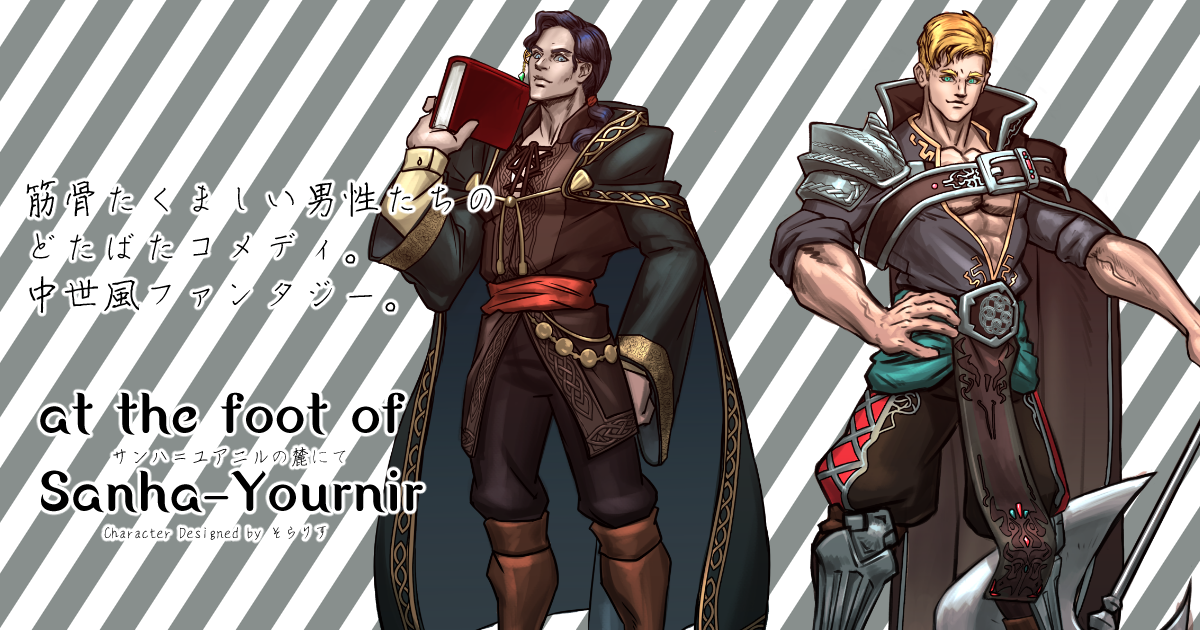

title by OTOGIUNION(http://otogi.moo.jp/)

「マクシミリアン! メイナードの店で黄金鳥の食パンのミミ貰ってきたぞ!」

「お、いいな。ちょうどラスクが食いたかったんだ」

「だろ? あれ、俺も好きなんだよ」

食パンのミミがあんなに美味いもんになるんだったら、いくらでもミミ貰ってくるわ。

にこにこ笑いながらヴォルフガングはほれ、とマクシミリアンにパンのミミがたっぷり詰まった袋を渡す。それを受け取ったマクシミリアンは、また大量に貰ってきたんだなと笑う。たっぷりの小麦粉が入る袋いっぱいにミミを詰め込んだのは、メイナードの優しさか、単純に処分品だからなのかは、彼には分からないが。すくなくとも、優しさが無ければ、わざわざ一口サイズに切り落としてくれないだろうが。

マクシミリアンは鉄製のフライパンにバターを入れる。サンハ=ユアニルは農業や牧畜業が盛んである。トトユ牛から採れるミルクも、そこから作られるバターもサンク・キタテウェルトで一番だと噂になるほどだ。産地であるからこそ、手軽に手に入れられるトトユ牛のバターをたっぷりと使う。豪快に、贅沢に。

バターがとろける匂いがする。その匂いに釣られるように、ヴォルフガングはまだかまだかとそわそわしている。そんな同居人に苦笑しながら、マクシミリアンはまだできないぞと声を掛けてやる。

「早くできないのか? 火を強くしたらいいんじゃないか?」

「ばぁか。火を強くすれば早くできるってもんじゃねえっての。だから、お前はメシが作れないんだよ」

「なにおう! 俺は食材確保するって言う、そりゃあもう立派な仕事があるからいいんだよ」

「まあ、そうだな」

「だろ?」

「もうちっとだけ待ってろよ……っと、砂糖はどこにやったんだったか」

「ん? 砂糖?」

「昨日、お前使いきって足さなかったな?」

「……悪い! すっかり忘れてた!」

倉庫から取ってくる。

そういうと、ヴォルフガングは巨体に見合わない速度で倉庫に向かう。そんな彼に頭を振りながら、あれほど使いきったら補充しろと言っているのに、とマクシミリアンはぶつぶつと文句を言う。そういえば、トイレの紙もあいつは補充したのか、と考え出すと切りが無い。

それはあとで確認するか、とマクシミリアンは焦げ付かないようにパンのミミをころころと転がす。綺麗な焦げ目がつき始めてきたそれらに、そろそろ砂糖をまぶしたいところなんだが、とぼやいていると、砂糖の入った紙袋を持ってヴォルフガングが現れる。

「遅かったな。もうちょっとでラスクもどきになるところだったぞ」

「悪い悪い。存外奥に押し込んでたみたいでな」

「ところで……お前、トイレの紙は補充したか? さっき、トイレ行っていただろ」

「ん? ……あ、確認してくるわ」

「おう。よろしく頼むわ」

ヴォルフガングからサンク・キタテウェルトではメジャーな、ルリカルネと呼ばれる花から作られる砂糖を受け取ったマクシミリアンは、適当にかわいたスプーンで一匙掬うと、さらさらとフライパンの上に振りかける。クロムイエローの砂糖を振りかけて、パンのミミ全体に絡めるようにフライパンを動かす。

ふんふんと鼻歌を歌いながらフライパンを振るっていると、砂糖がとけてくる。

「おっとと……できたか」

コンロの火を止め、粗熱を取る。ヴォルフガングがトイレから戻ってこないのをいいことに、マクシミリアンは出来たばかりの熱々のラスクをひとつつまむ。さっくりと焼き上がったそれは、冷ましたほうがうまいと分かっていながらも、甘い砂糖の匂いに甘い物が好きな男は誘惑に耐えられなかったのだ。

熱い、と思いつつも、なかなか上手に出来たと満足しながら、あつあつのラスクを咀嚼するマクシミリアン。はふはふと噛みながら、砂糖を入れる小さめの壺に、袋から砂糖を移していく。砂糖を詰め替えながら嚥下した彼は、適当なグラスに水を入れてすっかり熱くなった口内を冷やす。

ちょうど砂糖を詰め終える頃、ヴォルフガングがトイレから戻ってくる。

「やっぱ紙なかったわ。まあ、予備の紙があったから、倉庫から引っ張ってくるほどじゃなかったけどな」

「やっぱりな。お前、そろそろなくなりそうだと思ったら、ちゃんと交換してくれよ。毎回そうだぞ」

「悪い悪い。つい忘れるんだよな」

「まったく……ああ、ラスクなら今粗熱取ってるところだから、まだ食うなよ」

「てことは、もうできたってことだな!」

「いや、だからまだ粗熱とってるところだって……こら!」

ひょい、とラスクを太い指先でつまみ上げたヴォルフガングは、躊躇うこと無く口に運び込む。あちぃ、と叫んだ彼にほれみろ、と言いながらも、うまい、とすぐに叫ぶ彼に悪い気はしないマクシミリアンだった。