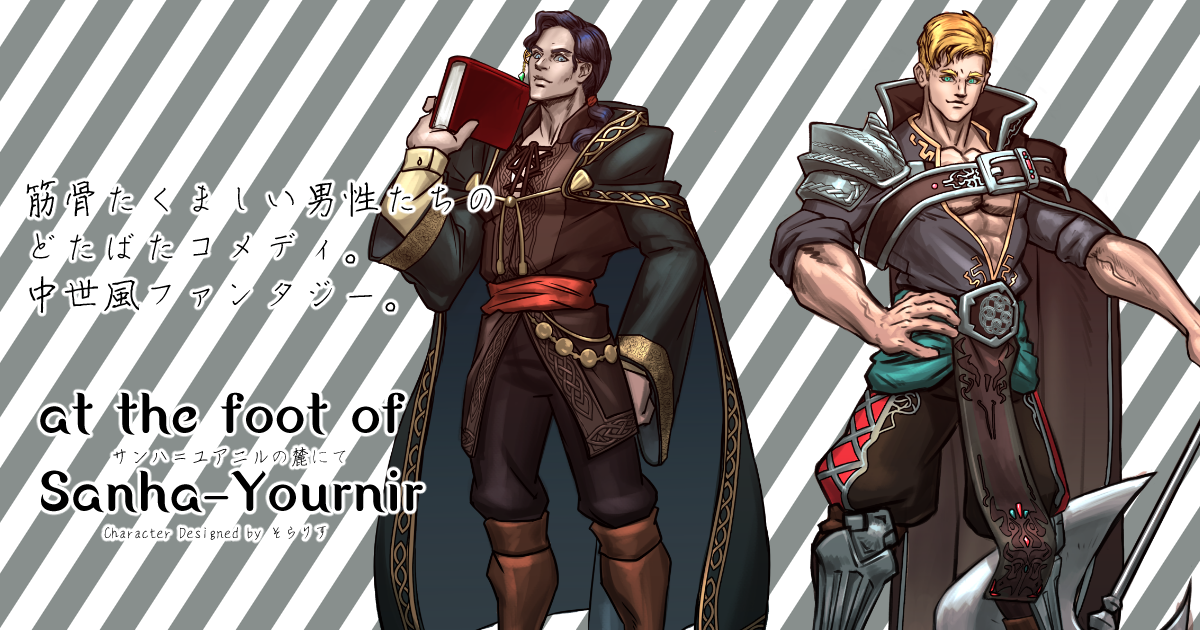

title by Cock Ro:bin(http://almekid.web.fc2.com/)

物は試しに、と満月の日を待つこと数日。その間もユウタとカナは文字の勉強をしたり、料理や物作りを手伝ったりして日々を過ごしていた。もし帰ることが出来なくても、文字はこの世界に滞在する上では必須であるし、そうでなくても無為な時間を潰すためには彼らの手伝いをしたほうがマシである。なぜなら、この世界にはスマートフォンを充電するための電気もなければ、ゲーム機をつなげるテレビだってないのだ。そもそも、学校からの帰宅途中で異世界にやってきた二人は、ゲーム機なんてものは持っていないし、スマートフォンを充電するためのケーブルも、モバイルバッテリーも持ち込んでいないのだけれど。

「マクシミリアンさん。ウメの量ってこのぐらいでいいですか?」

「ああ。そのぐらいだな……よし、あとは酒をいれて……三ヶ月ぐらいしたら飲み頃だな」

「なんて言うか、梅酒だなあ……ウメの実も梅っぽいし……」

「ほう、そっちにもあるのか、ウメ酒」

「こっちでも梅酒って言いますね。いろんなお酒で漬け込んで、夏に飲んだりしてますね、うちの親は」

「へえ。こっちだと、こいつだな。これが一番クセがない」

「なるほどなあ」

「まあ、三ヶ月してもこっちにいるようなら、一緒に飲めばいいさ」

「いやいや! お酒はまだ飲めないんですよ!」

「なぁに、サンク・キタテウェルトならお前ぐらいの年で成人だから、大丈夫だ」

「そういう問題じゃないんですって! 僕らの世界だと未成年はお酒飲んじゃダメなんですよ!」

世界が違うから大丈夫だろう。大丈夫じゃないですよ。

きゃんきゃんと言い合うユウタとマクシミリアンをよそに、カナはこれおばあちゃんちでよく作ってたと楽しげに瓶の蓋をしめる。ゾダの実に氷砂糖をぎっしり詰め込み、空気が入らないように注ぎ込まれたネトル。青々とした――本当に真っ青なゾダの実に、やはりこれはまだ固いのではないか、とユウタは思ってしまう。マクシミリアン曰く、このぐらい青いほうがつけ込むのにはむいているらしいのだが。

二つの大瓶いっぱいに作ったゾダ酒を倉庫に運び入れていくヴォルフガングを見送りながら、日が暮れたら家を出ようとマクシミリアンは提案する。

「あれ? 月がよく見えたときに、ハヤミさんは帰ることが出来たんですよね? それなら、もっと遅くても……」

「うんうん。あんまり早いと、夏なら太陽あんまり沈まないんじゃない?」

「そうしたいんだが、この時期になるとな、あの辺りは若い馬鹿が肝試しにくるんだよ。鉢合わせると面倒だからなあ」

「ああ……どこにでもいるんだねえ……」

「どこもそういうのいるんだ……」

「俺やヴォルフガングが伴っていったら、見回りだなんだと噛みついてくるだろうし、かといってお前達だけを行かせたら、バカがなにをするか分からんからな。少し早い時間に行ってしまえ、ってことだ」

「ま、うちを日が暮れる頃に出ても、月が見える頃に教会にたどりつくことになるしな」

廃れて何年って道を歩くんだから、そこそこ時間はかかるぞ。

にっ、と笑ったヴォルフガングに、昔より歩きにくいことはたしかだな、とマクシミリアンも頷く。ただでさえ森の道を、夜に近い時間に歩くのだ。明かりも心許ないだろうことはユウタとカナも想像がつく。予想以上に難敵だね、とユウタが笑えば、足腰は部活で鍛えてきてるから、とカナはふんすと意気込む。僕が足引っ張りそうだなあ、とユウタが困ったように笑うと、夜は獣以外も出てくるしな、とヴォルフガングは鉄製の斧を磨きながら告げる。

「獣以外? え、おばけとか……?」

「えっ!? ちょ、おばけはちょっと……」

「あー、まあ、なんだ。精霊族がちょっとな。あいつら、昼間は寝てるんだよ」

「夜にはしゃぎ回るからな、精霊族は。だから、森の近くに家がないんだ」

おかげで土地が安いんだが、たまに元気の良い精霊族がうちまで飛んでくるから大変だったな。

昔の出来事を感慨深そうに告げるマクシミリアンに、精霊ならまだよかったね、とユウタはカナに告げる。目に見えるならそんなに怖くないや、とカナも笑う。イタズラ好きな精霊族だから、だいたい夜中は姿を消して飛び回ったりしているがな、とマクシミリアンが教えると、カナは苦虫をかみつぶしたような顔をする。分かりやすく嫌な顔をする彼女に、そんなに目に見えない存在が苦手か、とヴォルフガングが笑う。

目に見えないのは怖いし、とカナが言えば、わからんでもない、とマクシミリアンも頷く。音が立つから、そこに存在しているんだろうけれど、用があるなら姿は見せて欲しいよな、と言って立ち上がる。少し早いが、夕飯の支度をするか、と告げた彼に、ユウタはいそいそとヴォルフガング手製の踏み台を取りに行く。すっかりこの家で手伝う彼の姿は、たった数日で見慣れてしまった。

「ヴォルフガングもユウタぐらい手伝ってくれたらな」

「うるせえ! お前が俺になにも触るな、って言ったんだろ!」

「あー、でもヴォルフガングさんってこういうの作るのは得意なのに、料理とかてんで駄目そうですよね」

「そうなんだよ。物作りはできるくせに、料理になるとまるっきり役に立たん。肉のスジを切れ、っていうと、細切れ肉が出来上がる始末だ」

「まだヴォルフガングさんより、あたしのほうが料理だと役に立つんじゃない? それ。試してみる?」

「試してみるか。カナ、この肉のスジを切ってくれ」

「まかせて!」

「お前等、俺のことをなんだと思っているんだよ、ったく……」

悪態を吐きながら、ヴォルフガングはソファーにどっかりと座ると、鉄製の斧を磨く作業に戻る。その後ろ姿は、どう見たってすねた子どものようにしか見えなくて、三人は目を見合わせるとくすくす笑うのだった。